秋风穿过疏林,红叶纷飞,雀鸟清啭。刚学会开车的我小心翼翼驶进林间幽径,落枝被车轮辗得脆响……余宅就在林木掩映之中。那是1990年,我初次见到余英时先生。

余先生是普林斯顿大学教授,我当时是东亚系访问学者。初来乍到,余先生对我和其他几位大陆文化人都不熟悉,便请到他家作客,见面认识。时隔久远,我只记得余先生的雕花烟斗和余太太沏的芬芳清茶,还有一对野鹿闯入庭院悠闲觅食……文学界中人对形象事物易存印象。

我在国内只读过余英时的《反智论和中国政治传统》。80年代初我去香港购得此书,读后颇震动。其后始知,此书于70年代末在台湾引起一场思想风潮。那时台湾离解严还早,余英时、张灏、林毓生对反智论的讨论,轰动一时。

到了普林斯顿大学,聆听余英时教授讲座的机会多了。在东亚系壮思堂,听他讲思想史、讲秦制,讲儒学,讲《红楼梦》,讲士的精神…… 我三十七岁始来美,这是尴尬年龄,而立未完,不惑待建。过去固定的话语和叙事模式盘丝成茧,种种新知对我大有棒喝之感。

记得余先生如是说,历史从来没有“必然规律”,历史是由思想、事件、人物书写的;又如,中国王朝帝制,除了若干礼崩乐坏的黑暗时段,君权都是受到制约的;再如,中国逾千年而存在,其社会架构与文化传统必然蕴含人性成分。这和我昔时接受的历史言说迥然不同。

本文无意去谈论余英时的学术思想,这超越了我的能力。我只想写一则素描,虽也力有不逮,但记录若干片段,首先于我自己有意义。

人生行旅,一缕萍踪,原以为普林斯顿只是驿站,没想到一住九年,俨然第二故乡。美国大革命时普林斯顿是临时首都,十九世纪哥特式拿骚堂曾为政府驻地,塔楼在校园拖曳着历史的影子,宛如一种价值建立的见证。

不像哈佛、耶鲁,普林斯顿大学只出过麦迪逊和威尔逊两位总统,却出过星汉灿烂的大学者,爱因斯坦即是此间矜荣。普林斯顿大学着重人文精神,开国元勋华盛顿曾说过:沒有一所学校能比这里培养更好的学者和更好的教养。

我带着去国之初的焦虑,在此走进书香世界。我流连最多的是胡适曾任馆长的东亚系东方图书馆。每天背着书包经过卡内基桥,波光粼粼的湖面倒影摇荡,如同命途变幻。远离故土那份孤独感却在书卷中得到稀释。

我住在草木蓊郁的奔狐小区,那是半吊子英文的直译,中文语境里“奔狐”颇有动感。其后才知Fox Run精译应为“狐径”,Run在此处是名词不是动词,因而更显幽隐疏旷,亦与迁客心境更相符。

在这段彷徨岁月,余英时先生可谓精神导师。他读过我的几篇文字,觉出有一缕排遣不去的乡愁,便告诉我,传统农业社会安土重迁,而现代人的“根” 却不再有固定空间。文化之根必然存在于每个人心中,所以人之所至,根必随之。余先生例举二战时流寓美国普林斯顿的德国作家托马斯·曼,有人问他怀念故土否, 他说:“我到什么地方,德国就在什么地方。”

余英时前辈待人诚恳宽厚,充满人文关怀。然而我在普林斯顿除去听课,和他几无私人接触。本来有点缘分——围棋。余先生是业余五六段,我只是二三段,棋力相差悬殊,无颜讨教。恰逢台湾清华大学校长沈君山来普林斯顿,在东亚系座谈之余,和我下过一盘棋。沈校长授四子,余先生在旁观棋不语,只在我补上扑劫漏洞时,余先生点头嘉许。但这盘棋我还是输了。

时易失,岁将零,九年倏忽过去。命运川河把我这叶扁舟漂流到华盛顿。余英时教授也在普林斯顿大学荣休。没想到,棋缘未结却结上诗缘。我从小喜欢读古典诗词,去国后才学写。余英时先生旧体诗写得甚好,我有时将自己的习作寄给前辈。一日收到余先生信,是他的几首绝句近作。这令我意外并兴奋,于是不避冒昧登门拜访。

重到余宅,距上次已隔了近廿年。庭院依旧,茶香依旧,前辈情怀依旧,他还是充满人性关怀。他和夫人陈淑平关切询问我的家人及迁居华盛顿之后的生活。我看到茶几上余先生临枰弈棋的照片,对弈者很面熟,便问是谁。爽朗的淑平前辈说,这是林海峰,他和余先生边聊边下,谈笑用兵,居然输了半目。

余英时前辈已戒烟,他抽烟斗是受燕京大学的授业老师翁独健所传染;他下围棋是在哈佛大学读博士时受杨联陞教授所影响。我一直遗憾未和余先生下过棋,但有幸和前辈谈诗论文。他和我谈过北岛、哈金、阎连科,又说到陈寅恪、汪精卫的诗。余先生书法很好,还赠我一幅抄录陈寅恪七律《丁酉七夕》的墨宝。我将前辈视为吾师,前辈赐墨题款却称“捷生吾友”。

此后我每次重返普林斯顿,都去拜访余英时先生。我岂敢对前辈攀朋称友,但就诗词而言,可谓诗友。余先生文字功底极深,却从不指教别人如何作文,仅对我的诗作说过几句,建议少用僻字僻典。这就是诗友。这一心理认同是很个人的,别人不会如此看。

我迁到华盛顿后见过余夫人的台大同学、思想史学者张灏前辈。他听说我写近体诗,又来自普林斯顿,就说:“你一定是余门弟子。我们那辈,能写旧体诗的只有余英时和许倬云。”

我很希望成为余门弟子,可惜我不是,甚愧未有资格。

余英时和淑平前辈都读文学作品,既读古典也读当代。我曾请前辈为我的小说集《龙舟与剑》写序,遭婉拒。余先生说小说并非自己研究范围。其实他对文学很有见地,他对文与质之观照对我的阅读与写作启迪颇多。

史家论文,别有天地,他研究《红楼梦》、陈寅恪、汪精卫的诗,都从纵深溯源,那是文学中人如我者所看不到的层面。后来余先生为我另一本纪实类的书写了序。区区一篇序文,同样贯通了历史与思想,传统与现实,蕴藉深长。

余英时著作我再三阅读的是《历史与思想》,《陳寅恪晚年詩文釋證》,《双照楼诗词稿》序。第一本我无力谈论,后两篇却是本人兴趣所在。《双照楼诗词稿》序是一篇奇文,从历史风云穿越到诗歌,摒弃民国史固有叙事,透视汪精卫的内心世界,道尽汪氏其才可悯,其遇可哀,其情可叹,其行可悲。

晚年陈寅恪读到余英时《陈寅恪<论再生缘>书后》一文,叹曰:“作者知我”。倘若汪精卫泉下读到《双照楼诗词稿》序,一定感喟不已,作者岂止“知我”,更开剥出汪精卫自己未能直视之幽微心理。我于史学是门外汉,但仅凭此篇,却也管中窥豹,捉摸到余先生治学、观史、阅世、察人,委实大异于常人。

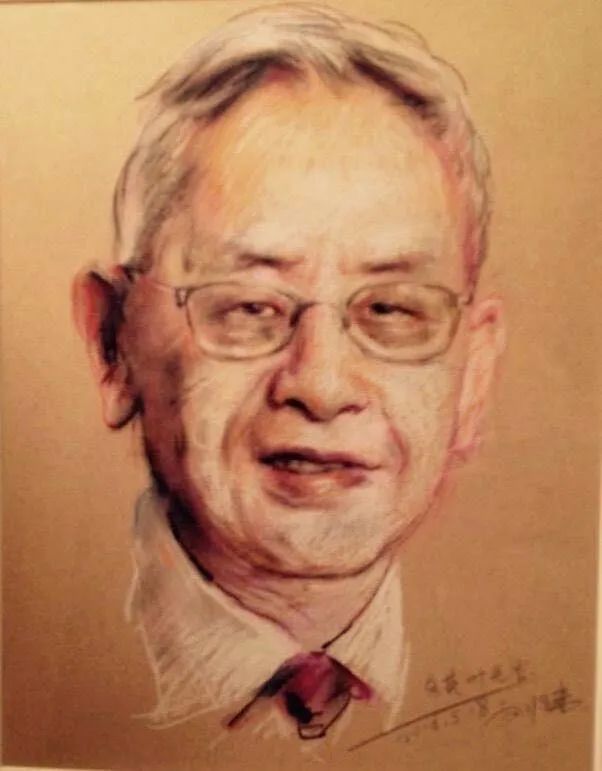

图片余英时获首届汉学唐奖纪念奖座

历史这个词,中文拆解是“经历”之“记录”,而在英文拆解history是“他的故事”,其间并无差异。西方对历史的认知,离不开人和他(他们)的故事。东方对历史的认知,当然也有人,《史记》就是人的故事,司马迁为治史源头。其后历史中的“他”和“故事”都不断生长,治史之源流有所迁移。史书由朝廷修撰后,脉络终不离思想、事件、人物,但人和故事的甄选取舍有所不同,王朝的盛衰已重于个人命运浮沉。我觉得余英时治学要旨,是把历史与思想的终极意义回归人性、人道、人本。历史不单是“经历”“记录”,而首先是人的故事。我没有和余先生谈过,不知这样理解对不对。

那年适逢余先生八十五岁寿辰,因母亲生他时难产去世,故而前辈从来不过生日。为感谢前辈写序和赐墨,我总想送一点什么做回礼。这很难,余先生素来不受他人礼品。忽而念及我存有一方端砚,那是知青岁月留念。我到海南岛五指山之前,先到西江流域插队两年,其时仅十五岁。那里属古端州,离开时作为纪念,我特意买了一块端砚。文革年间端砚便宜,又非上品,不过十多元而已。去国后,家人又买了端砚托人带来以慰乡思。这块较好,是宋坑石,有两粒石眼。我不谙书法,藏砚只是寄托青春缅怀。心忖把自己当年买的那方端砚送给前辈,或不会被拒。没想到前辈真的接受了。

余英时家乡也出砚台,是四大名砚之歙砚。但他出生于天津,1937年抗战爆发,他才被送回家乡安徽潜山官庄住过九年,在那里他认识了城市以外的中国。

官庄在皖西万山丛中,逾百年保持农业社会原生态,宗法、乡绅是草根自治基石。从童年到少年这九年,对余先生后来治学影响深远。我也生在城市,少小离家,亦在粤西水乡认知草根社会。当年知青集体宿舍是一座古老的陈姓祠堂,它化为我青春期的深意象。90年代在普林斯顿创作的中篇小说《紫云砚》,其间从端砚和祠堂的描写辐射出大时代一组人物脸谱,正是这种意象的沉淀。

淑平前辈说,余英时当年是山乡憨孩子。我说自己当年是水乡莽少年。我们从不同年代一直走到普林斯顿交汇点。在与前辈倾谈往事之余,我渐悟余先生关于“根”的真义。他没有乡土观念,只有文化情怀。而文化之根在新土壤吸收新养分,反而更茁壮,人挪活,树挪也活。我猛省当初前辈解我乡愁,其实蕴含勉励和期许。

余英时荣休后,常有远方来客拜访。余先生诚恳亲和,却也有闭门谢客之时。某次我到访,座上已有来自国内某大学的一对访客。出于某种原因,他们和余先生谈话小心翼翼。我的出现并不在他们外事活动程序中,于是令气氛更拘谨。察觉这点,我就离席和淑平前辈聊天去了。另有国内某大学校长求访,来电称:“我已事先汇报了,上面已同意我来拜访。”此言一出,便吃了闭门羹。

回想在普林斯顿每听余教授讲座,我和其他听者提出问题都很大。廿年后和前辈相对,却很少言及思想与学术,谈的多是人生与家常。然而余先生随意道出的却时常闪烁着睿智。

我和前辈说台湾见闻,甚感民风敦厚,人情浓郁,越到中南部越是如此,与香港及我生活过的地方很不一样。余先生说:“台湾民众没有革命记忆,连辛亥革命的记忆都没有。”这令我品味再三。

余先生又从童年往事说到草根农村的人际关系,并非我受教育时教科书里的阶级对立关系。这令我想起《红楼梦》,进而念及文革插队端州乡村,地富分子门户必得用黑漆写上诸如“脱胎换骨”之类的侮辱性对联,曾使我充满警惕和绷紧阶级斗争之弦。倒是本村乡亲对涂抹黑对联的家庭和睦融洽,并无歧视之心。我在彼处仅两年,未见过古华《芙蓉镇》里流氓无产者“运动根子”王秋赦式的人物,如果有,也定受乡亲鄙夷。

余英时前辈生活淡泊简朴,烟斗与围棋束之高阁后,除读书著书简直没有什么嗜好,只喝清茶和偶尔看看网球直播。一次我问起徽菜,余先生笑道,在皖西山区九年粗茶淡饭,从来不知什么是徽菜。他只看过梁实秋记叙,胡适请吃徽菜,却未获佳评。

写过《雅舍谈吃》的梁实秋是美食家,哪怕抗战期间也谈吃不辍。梁实秋批评徽菜油太多,想必为实。我后来得机品尝,其中招牌徽菜臭鳜鱼,缘于过去从长江边到徽州贩运不便,途中不断浇淡盐水保鲜,运到食肆已轻度腐烂,真是味溢四座。嗜臭是人类味蕾特殊感应,如臭豆腐和瑞士臭芝士。我却不惯逐臭,听我形容此味,前辈不禁失笑。

匮乏年代的过来人,通常会对得不到的东西特别渴求,这是人之常情。美学家高尔泰劳改释放之日,一顿饭就毁了胃功能,他实在无法遏止吃肉欲望。我也属同类,甚至可从逆向证明,我至今一见萝卜干就反胃,只缘在海南岛漫长雨季中只能嚼它。余英时先生却不属此类,他不觉得粗茶淡饭有何不好。相反,他从皖西丛山走出来,初尝鱼虾不耐其腥,至今亦然。

我自愧人生杂色太多,上网下棋,看NBA和美式橄榄球,还不时追口碑好的美国电视剧,虚掷许多时光。却有一点和余英时前辈近似,我最大兴趣在于读书写作,只有进入这天地才获得心灵自由,乃至有一种飞翔感。

一次和前辈聊家常,说起我儿子辞职去做独立音乐人,这令我困惑。余英时先生说:“人只要做自己真心喜欢的事,就一定做得好”。儿子真成了费城小有名气的音乐DJ。其实无关名气,关键是人生过得快乐充实。于是悟出,前辈那句话也是对我说的。

去国多年,人生行旅山重水复,始终没有走出文学原野。曾记否,我在西江水乡古老祠堂里,在五指山中茅寮的油灯下,写作是点燃生命的一根火柴。其后它居然跳跃成一簇火焰,把我照亮。及至人到中年离开家园,跌跌撞撞地走向不可知的未来,甚至没有带上笔和纸,但我带着自己的语言。如果这世界上有什么是我永远放不下的,那就是写作。我过去之文学情缘,到了他乡或许有点水土不服,以致一度疏远了它。当我终于回到文学天地,仅创作过程那种快乐,就使我陶醉不已。

犹记90年代中期,我重履文学耕地,笔下并无异邦生活痕跡。毕竟故国的岁月河山,已成为生命年轮里色泽最深的纹路。我在那里生活了三十七年,足以在脑质层里伸展出庞大根系,西江逝波,琼崖林莽,悠远涛声昼夜拍击着我的记忆与想象。反而眼前影像太真实了,我一度拒绝它进入,觉得这近距离的真实挤压了想象空间。

直到近年,我的笔触才开始耕耘身边的生活,在其间呼吸与行走,宛如发现一片厚土。这就是余英时前辈早就提点的“人之所至,根必随之”。我舒展开新的根须,在语言文字的流淌中,回到故乡,植根新大陆。

我无缘进入余英时前辈的学术天地,但当年沿着普林斯顿那条蜿蜒“狐径”,我一点点走近前辈的精神世界。读书、作文、做人,自知难以臻达那个境界,却已印下足迹,就这样走过了三十年。