瓦格纳集团在俄乌战争中扮演了重要角色,被视为俄罗斯的雇佣军集团。一家中国公司遭控向该组织提供了乌克兰的卫星图像 […]

每月存档:2023年1 月

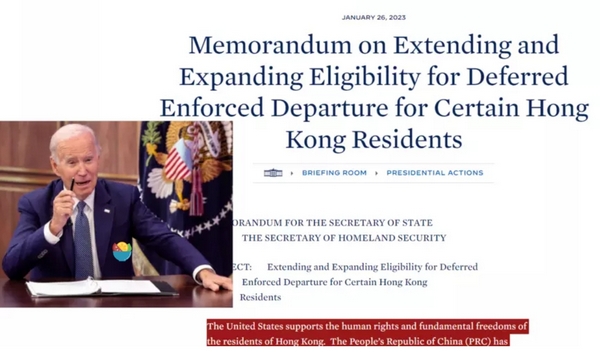

拜登延长及扩大在美港人不被强制离境两年:受惠人数增 时间长半年

美国总统拜登(小图)签署备忘录, 延长及扩大在美合资格港人不被强制离境 2023年1月27日 © 白宫网页截图 […]

灵魂是不死的能量 ——纪念余英时先生悼文之二

纵观余英时先生的学术生涯,他的治学不在“专”,而在“通”。他的学术论著是通史、全局的学问,而非专家、专门之学。

他既“通”古今,又“通”中西;既“通”中国经典学术,又“通”西方现代学术;既“融通”人文学科的三大主干——文(学)、史(学)、哲(学),又“通悉”社会科学,比如文化人类学、社会学、政治学等;虽说主攻思想史和文化史,也密切观察历史学的其他领域——社会史、政治史、经济史、宗教史、哲学史、文学史、生活史等,并将这些众多的专门史,贯通在他的治学和著述之中。

在普林斯顿中国学社举办《余英时先生追思会》 上,

在余先生遗像的两侧,赫然书有“文起神州澄乱世 史承道统汇西东”十四个白底黑字的大号行书正体字挽联。

这对挽联先用的“起”、“承”二字,道出了他的学术渊源;接着使用的“澄”、“汇”两字,则肯定了他在学术领域的历史性贡献。(本刊首发)

美中破冰? (音频)

近来,关于美中关系正在走向缓和,关于北京的政策正在大重置,中国又将出现像40多年前一样的大变化大改革的舆论甚嚣尘上。事情是否真如刘鹤所说的“中国回来了”呢? 鉴于中共四十年来的所作所为,特别是习近平上台十年来的作为,北京政权已经不可逆地丧失了国际社会的信任。因此,认为现在中美关系融冰开始,这是对美中关系乃至西方与中共的关系的严重误读。

中国游客出国潮未现 亚洲旅游景点仍冷清

中国虽然已在去年底开放自由行旅客出国,但团客要到2月6日之后才会逐渐恢复,这也让亚洲各大旅游景点,仍显得相对冷 […]

脱钩还是牵制:美国以芯片制约中国,何种策略更有效?

2021年4月12日在华盛顿白宫举行的有关半导体和供应链产业韧性的CEO峰会上,美国总统拜登举起一块硅片。 […]

武汉黄陂区一个月数千人亡 当局掌握数据不肯公布

疫情继续在中国各地肆虐。图为四川眉山市彭山区医院1月21日在重症监护室抢救一名病患。 中国疾控中心近期公布新冠 […]

一名中国另类间谍被判监

美国纽约一景 © AP Photo / Adam Hunger 一名中国工程师在美国被判处八年监禁,他因向中国 […]

史家的身影如竹影 ——纪念余英时先生悼文之一

余英时的一生,正是近现代中国的一幅长卷,颠沛,斑驳,光彩陆离,而又动荡起伏。到如今,时间将一切都涂改得面目全非,几度沧海桑田,桑田又沧海。多少的权争利攘、牙笏满床,多少的枪烟炮雨、轻歌舞场,都在岁月无坚不摧的冲洗下烟消云散,徒留后人评说。这个昔日在抗战硝烟中被父亲送至安徽潜山乡下避居的懵懂少年,如今也悄然地退出尘世,坦然地走入历史。

然而,相比于那些喧赫的权势、堆簇的财富、显曜的武功、矜夸的鼎业,乃至于不可一世的政权,他这一生所活出来的,才真正是不朽的。虽历经未来漫长的岁月风雨的洗刷,也不会褪色。(本刊首发)

挪威主权财富基金指控中国与印度两公司违法向缅甸出售军火

中国一款K-8轻型军用飞机 © 维基百科 照片 挪威银行宣布,挪威的主权财富基金,已经排除了两个违法向缅甸供应 […]