纵观余英时先生的学术生涯,他的治学不在“专”,而在“通”。他的学术论著是通史、全局的学问,而非专家、专门之学。

他既“通”古今,又“通”中西;既“通”中国经典学术,又“通”西方现代学术;既“融通”人文学科的三大主干——文(学)、史(学)、哲(学),又“通悉”社会科学,比如文化人类学、社会学、政治学等;虽说主攻思想史和文化史,也密切观察历史学的其他领域——社会史、政治史、经济史、宗教史、哲学史、文学史、生活史等,并将这些众多的专门史,贯通在他的治学和著述之中。

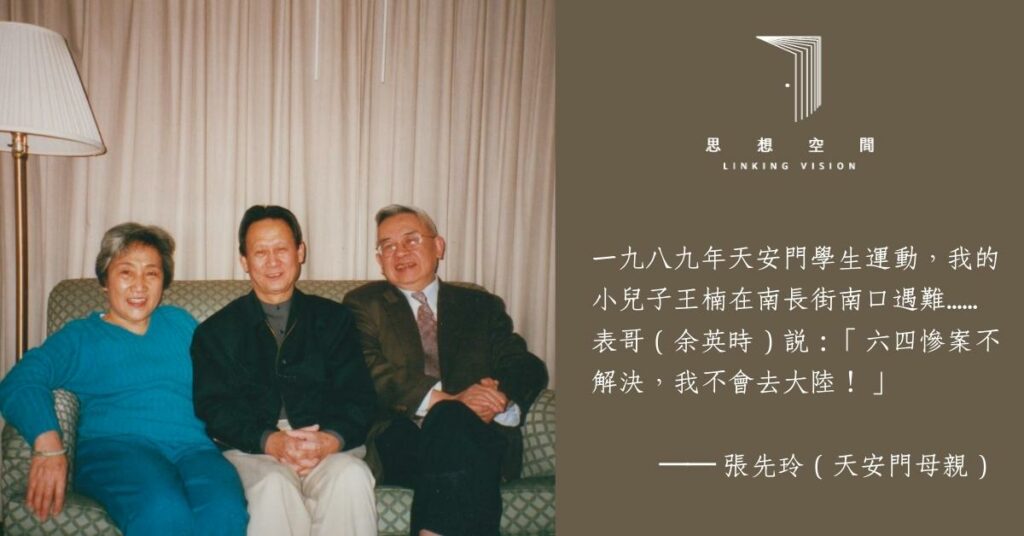

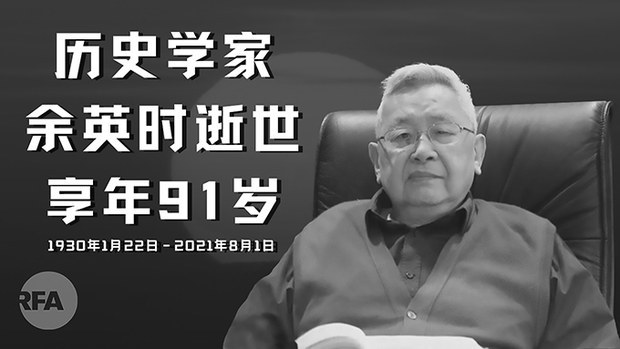

在普林斯顿中国学社举办《余英时先生追思会》 上,

在余先生遗像的两侧,赫然书有“文起神州澄乱世 史承道统汇西东”十四个白底黑字的大号行书正体字挽联。

这对挽联先用的“起”、“承”二字,道出了他的学术渊源;接着使用的“澄”、“汇”两字,则肯定了他在学术领域的历史性贡献。(本刊首发)